Comprendre et prévenir les inondations

Chaque 13 octobre, l'ONU nous invite à prendre conscience des risques de catastrophe auxquels nous sommes exposés, et à agir pour mieux s'en prémunir.

Instaurée en 1989, la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe a pour objectif de sensibiliser chacun d’entre nous à une culture du risque et encourager les actions de prévention, les catastrophes ne se produisant pas seulement « ailleurs ». Elles nous touchent ici aussi, en Wallonie et implique, notamment, les catastrophes naturelles, accentuées par le changement climatique, comme en témoigne tristement l’été 2021.

23 risques naturels sont identifiés dans notre pays, dont les principaux sont :

la prolifération des espèces exotiques envahissantes (EEE), les feux de forêt qui vont souvent de pair avec les vagues de chaleur (canicule), mais également la sécheresse et les inondations, qui nous concernent prioritairement en tant que Contrat de rivière avec la mission « Culture du Risque et Résilience du territoire face aux Inondations ».

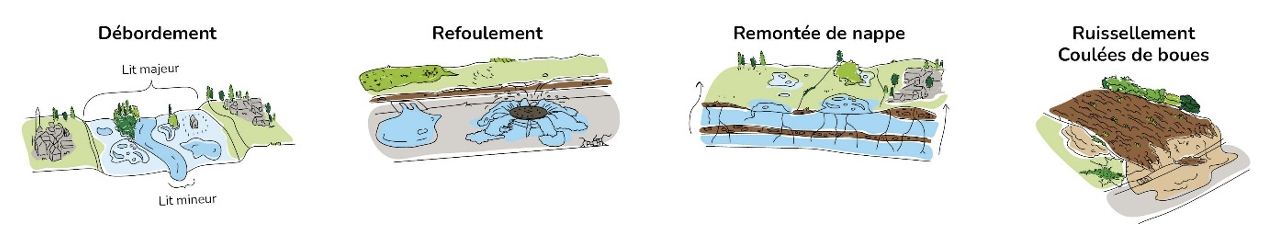

Différents types d’inondation

Comprendre les risques, c’est la première étape pour mieux y faire face. Et le risque pour votre habitation n’est pas le même que vous soyez proche d’un cours d’eau, à flanc de colline, en bordure d’un champ … :

- L’inondation par débordement, la plus connue, arrive quand un cours d’eau sort de son lit mineur pour inonder son lit majeur… dans lequel des habitations, entreprises ou autres enjeux peuvent être implantés.

- Le ruissellement causé par l’écoulement parfois très rapide des eaux de pluie dans les terrains en pente, peut aussi éroder les sols cultivés et provoquer des coulées boueuses.

- La remontée de nappe quand d’intenses épisodes pluvieux gorgent nos sols et font remonter l’eau en surface.

- Le refoulement lorsque nos systèmes d’égouttage et de canalisation arrivent à saturation.

Réduire les risques à son échelle

En Wallonie, près d’1 personne sur 3 est exposée à une inondation par débordement ou ruissellement. Il est donc essentiel d’analyser son environnement pour mieux anticiper les risques auxquels son habitation et ses proches pourraient être confrontés.

Les Contrats de Rivières et le SPW ont, dans ce but, développé un guide d’autodiagnostic pour que le citoyen puisse identifier les points faibles de son habitation et mettre en place des aménagements préventifs. Que ce soit pour empêcher l’eau d’entrer ou, lorsque ce n’est pas possible, pour limiter les dégâts. Le guide est disponible en ligne et en version papier auprès de votre administration communale.

Et même si vous n’êtes pas directement exposé aux inondations, vous pouvez agir. Car l’eau de pluie tombe chez tout le monde et chacun peut contribuer à limiter les dégâts en aval.

Comment ? En infiltrant l’eau de pluie là où elle tombe, autour de sa maison et dans son jardin, via des revêtements perméables (herbe, graviers, pavés drainants …) et en la temporisant, afin qu’elle s’écoule plus lentement (noues, mares, citernes de rétention …), en entretenant les systèmes d’écoulement des pluies (gouttières, caniveaux, drains …) …

L’idée est de respecter au maximum le trajet naturel de l’eau, afin de ne pas aggraver la situation chez les voisins. Certains aménagements doivent aussi être réfléchis et calibrés par des professionnels.

Un enjeu collectif

Cette réflexion d’analyse et d’aménagement face aux inondations est aussi importante à l’échelle d’un bassin versant, dans son ensemble, car toute modification des sols sur les plateaux a automatiquement une incidence sur les vallées.

Les différents acteurs du territoire wallon, SPW, provinces, communes … ont bien conscience du rôle à jouer dans les futurs aménagements urbains, ruraux et fluviaux, afin d’agir au mieux selon la zone considérée : infiltrer et stocker l’eau en amont, puis diriger et affaiblir son cours jusqu’à finalement l’évacuer et le protéger en aval. Différentes solutions sont ainsi mises en place afin de minimiser les risques au maximum : mesures urbanistiques, plantation de haies, reméandration de cours d’eau, création de zones de rétention d’eau, de bassins d’orage …

Les possibilités sont nombreuses pour rendre notre milieu de vie résilient et considérer les cours d’eau non pas uniquement comme des agréments paysagers, mais bien comme des éléments vivants du territoire.